SCHEMA NATIONAL DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Le 13 juilet 2010, le Ministère de l'Ecologie a présenté l'avant-projet de SNIT. L'analyse des élus Europe Ecologie.

Un schéma qui laisse une belle part au routier…

Sur la méthode, la co-élaboration voulu lors du Grenelle de l’environnement a disparu pour laisser place à la vision des porte-parole de grands lobbies bétonneurs (groupes Bouygues et Vinci), amis du pouvoir en place. Fini le contre-pouvoir des associations de terrain.

L’orientation du projet, malgré un affichage favorable aux modes de transport alternatif à la route, ne permettra pas une transformation de nos modes de déplacement du fait d’un déficit de financement et de phasage des opérations.

Selon le Ministère, la part des infrastructures routières est très faible. Sur les 170 milliards d’investissement sur les projets de développement, 4,5% seulement sont annoncés être dédiés au mode routier.

19 projets routiers sont inscrits en conformité avec les critères du Grenelle. Or cette liste n’est pas complète car elle n’intègre pas les projets ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique récente, ce qui est le cas par exemple pour le contournement de Strasbourg et la mise à trois voies de la RN10 au sud de Bordeaux. ..

Autre élément inquiétant : « d’autres projets bien que ne relevant pas du niveau d’un schéma national pourront le cas échéant être soumis au débat local…». Cette notion très floue permettrait de faire passer de nombreux projets locaux sans débat public parmi lesquels des contournements routiers d’agglomérations. Au final, le SNIT prévoit environ 900 km de projets autoroutiers, auquel il faut ajouter tous ces projets « oubliés », soit, une augmentation de 10 % du réseau autoroutier actuel. On est donc bien loin de « l’arrêt de l’augmentation globale du réseau autoroutier ».

Beaucoup d’investissements pour escompter de faibles résultats…

Le projet prévoit un investissement de 170 milliards d’euros sur 20 à 30 ans pour des projets de développement d’infrastructures qui permettront, au final, d’obtenir une réduction de 1 % annuelle des émissions de CO2 dues au transport. L’efficacité de ces énormes investissements, dont les modalités de financement ne sont pas spécifiées, est donc très contestable.

Projets en région Haute-Normandie

* Projets autoroutiers : la liaison A28-A13

1. Le projet amputé du barreau eurois

L’avant-projet de SNIT ne retient pas la virgule (barreau de raccordement) proposée par la Région, le Département, la CREA et la Ville de Rouen, renvoyant cet élément du contournement Est à la seule prérogative des collectivités.

2. Un coût sous-évalué

Parallèlement, le coût envisagé par cette infrastructure est ici largement sous-évalué.

En effet, les études complémentaires exigées par la réglementation européenne qui devront prendre en compte les variantes partielles existantes et les points de raccordement au réseau routier existant également identifiés (soit 34 combinaisons mathématiquement possibles !), laissent supposer que les 400M€ budgétés seront largement dépassés. Chaque possibilité est en effet sensée être étudiée avec le même détail et encore, il faut également compter l’ouvrage d’art sur la Seine au niveau du Manoir sur Seine.

Enfin, il n’y a ni clef de répartition budgétaire, ni phasage du projet dans le temps des opérations.

* Projets portuaires et fluviaux : l’inscription de projets qui ne sont plus d’actualité ?

1. Port du Havre

Il est inscrit pour le Grand Port maritime du Havre, la création d'un nouveau terminal, le prolongement du grand canal du Havre jusqu'au canal de Tancarville et l’aménagement d'un terminal multimodal pour un montant HT de 700 M€.

Ces inscriptions ont de quoi surprendre puisque pour le nouveau terminal, le GPMH ne demande pas une nouvelle infrastructure des investissements pour rendre plus compétitif l’existant.

Concernant le prolongement du grand canal, suite au débat public, il a été acté la poursuite des études pour 4 scenarii dont l’un « sans prolongement » au profit de l’aménagement du canal de Tancarville. Dans l’attente des conclusions de ces études, il apparaît inopportun d’inscrire le prolongement dans les projets portuaires.

Seul le projet de plate-forme tri-modale est à l’ordre du jour. Toutefois, là encore, on peut regretter l’absence d’étude globale sur les besoins en plates-formes le long de la Seine entre Paris et Le Havre.

2. Port de Rouen

Est inscrit l’amélioration des accès maritimes à hauteur de 185 M€, soit le montant inscrit dans le cadre du CPER 2007-2013. Cette somme inclut 90 M€ dédiées aux mesures environnementales (réhabilitation et renaturation des berges) qui sont, avec le classement des boucles de la Seine et la réalisation d’études sur la nature des boues soulevées par l’arasement et l’impact éventuel sur la biodiversité et la santé, une des conditions de la réalisation du projet.

Or, les mesures environnementales sont au jour d’aujourd’hui les grandes oubliées du projet. Dès lors, les engagements financiers sont à notre sens caduques.

* Projets de développement des transports collectifs : la Haute-Normandie, grande absente malgré ses agglomérations importantes.

La carte proposée présente l’ensemble des projets retenus dans le cadre de l’appel à projet du MEDEMM. On remarque que le bassin ouest (Haute et Basse-Normandie) est désespérément vide de projets, pour une population et des agglomérations pourtant importantes. Seul apparaît le projet de tram du Havre, et encore, sans budgétisation et déconnecté du reste du réseau de transport collectif.

Pour l’agglomération rouennaise, la CREA n’a pas répondu à l’appel à projet. Dès lors, ni le projet de tram-train, ni les nouvelles lignes de TCSP ne sont inscrites. Ceci est d’autant plus dommageable dès lors que les collectivités portent le projet de gare rive gauche, sensé être un nœud multimodal pour les transports alternatifs à la voiture.

Concernant Evreux, le projet de tram à l’étude n’a lui pas été retenu.

* Projets de fret ferroviaire : la modernisation de la ligne « Serqueux-Gisors » privilégiée, mais non financée, au détriment des lignes locales.

Pour le transport de marchandises, la vision se résume à construire un grand tuyau du Havre à Paris en oubliant le tissu industriel local, confirmant l’abandon de la politique du wagon unique.

Cette vision renforce l’orientation prise par la SNCF qui désormais gagne plus d’argent avec ses autobus et ses camions qu’avec ses trains. En 2010, le rail ne devrait plus représenter que 45% des revenus de la SNCF.

La modernisation de la liaison “Serqueux-Gisors”, importante pour le GPMH puisqu’elle permettra d’offrir -pour le fret- une solution alternative au tracé classique de la ligne Le Havre – Rouen - Paris est inscrit. Toutefois, la clé de répartition financière d’un coup désormais évalué à 130 M€ n’est pas établi, l’Etat demandant à la Région de financer 1/3 de l’opération bien que la Région ne soit pas compétente en matière de transports de marchandises.

Il serait temps d’entreprendre la mise en place d’un service régional de fret en utilisant la structure juridique des Sociétés publiques locales, permettant aux collectivités locales de Haute-Normandie de reprendre la main.

* Projets de transports ferroviaires voyageurs : le quotidien des haut-normands sacrifiés pour une hypothétique LGV

Avant de commenter la carte, quelques chiffres :

Nombre de voyageurs / jour sur les TER haut-normands : 30 000

Nombre de voyageurs / jour sur la ligne Le Havre – Paris : 3 000

Dans son avant-projet, l’Etat n’évoque que la LGV. En 16ème position sur 18, ce projet n’est ni chiffré ni phasé.

Dans l’étude réalisée par le CG de l’Eure, le projet est évalué à 9 milliards d’euros pour un gain de temps de 50 minutes soit un coût de 180 millions d’euros la minute gagnée.

Irréalisable tant techniquement (traversée de nombreuses zones naturelles et non connexion avec les bassins de vie de la vallée de seine) que financièrement, ce projet confirme une vision de la Haute-Normandie comme simple cordon ombilical pour des cadres d’entreprises associé au corridor de marchandises suscité.

Cette vision restrictive est confirmée par le sort réservé au projet de gare Rive Gauche de l’Agglomération rouennaise. Elle n’est mentionnée qu’à titre indicatif dans le cahier des charges de l’étude préliminaire au débat public sur la LGV. Déjà, lors du rendez-vous des élus écologistes avec le Préfet en juin dernier, celui-ci affirmait que le financement de la gare RG ne pouvait être considéré que dans le cadre du projet de LGV, sous-entendant que si la LGV ne se faisait pas, l’Etat ne s’engagerait pas sur cet équipement pourtant indispensable au réseau régional. Aucune solution ne pourra être trouvée à la saturation de la ligne le Havre – Paris si on ne traite pas au même niveau de priorité le tronçon du Mantois et la gare de Rouen.

Comme on le craignait, le projet de LGV conditionne aujourd’hui les projets du territoire telle que la réalisation de la gare Rive Gauche ou la réouverture de la ligne Rouen-Evreux et hypothèque l’amélioration possible de la ligne existante et la densification et/ou l’ouverture de nouvelles lignes sur le territoire haut-normand.

En conclusion, il s’agit de ré-affirmer la primauté à donner aux transports voyageurs et marchandises locaux.

A l’investissement de 1 milliard d’euros nécessaire pour la réalisation de la nouvelle gare rive gauche, doit être associé la création d’un service TERGV, s’appuiyant sur un maillage ferroviaire dense de la Haute-Normandie, l’amélioration du Mantois via la construction d’une ligne nouvelle pour séparer le trafic grande ligne du trafic banlieue et le choix de rames pendulaires permettant un gain de temps et de ponctualité.

Ces projets, tout en étant utiles aux haut-normands, sont finançables et réalisables dans un laps de temps raisonnable.

CARTES

(source : avant-projet de SNIT)

Carte des insfrastructures routières de réduction des congestions

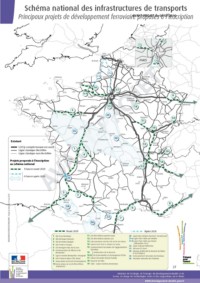

Carte des infrastuctures ferroviaires

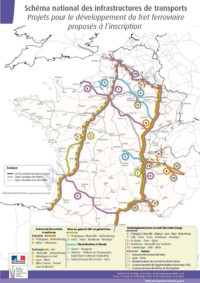

Carte des infrastructures fret

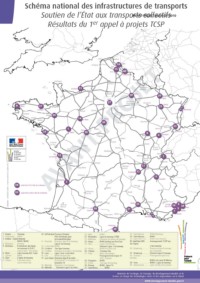

Carte des infrastructures transports en commun en site propre (TCSP)

Carte des infrastructures portuaires

cliquez sur les cartes pour les agrandir